2014/04/23

Pocket DI is small passive based Direct injection box. It’s used for mainly matching impedance between electronic musical instruments and mixer.

But this box have been designed as to separate the grand between PC and USB based musical instruments.

When you have trouble about digital noise comeing from PC that connected by USB, you can reduce it using this box for the output of your musical gear.

This DI box don’t need extra power source that called phantom from mixer. You can use it for your simple mixers.

Pocket DI は、小さなパッシブタイプのダイレクトインジェクションボックスです。普通は、電子楽器とミキサーの間のインピーダンスのマッチングのために使われますが、このDIは、USBなどで接続してPCで動かす前提の楽器のグランドと、PCのデジタルグランドとを分離するために設計しました。

電子楽器からPCに由来するノイズが出ている場合、このボックスを楽器の出力にはさむことで、USBに由来するノイズを軽減させる事が出来ます。

特に、PCベースのシーケンサーから、USBで楽器を動かし、そのオーディオ信号をPCに戻して録音するような場合には大変効果的です。

このDIボックスは、ミキサーからのファンタム電源など、外部電源を使いません。シンプルなミキサーに接続して使うことが出来ます。

spec.

- input:

- one 3.5mm stereo plug with cable(15cm)

inpedance 10k

- output:

- two 6.3mm (Standard) jack

inpedance 10k

- Size :

- 45X65X25mm

it’s passive item. there is no need of extra Power Source:

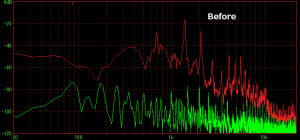

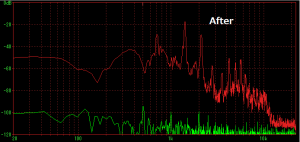

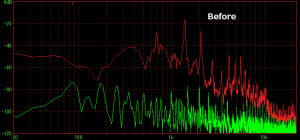

In the case of Pocket miku that’s released from Gakken last month, you can reduce it’s noise almost over 30db. I think that you can’t hear the noise coming from PC when you operate another stuff in DTM. it may keep your concentration high! Get clear sound from your gadget.

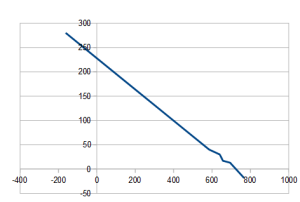

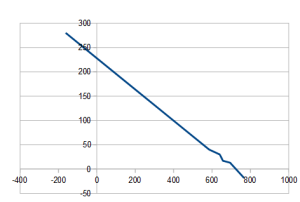

next figure shows noise and sound rate. red line shows miku voice and green line shows no sound. “Before” shows “direct connecting”. “After” shows less noise than before using Pocket DI.

GakkenのPocket mikuで使った場合、30db以上のノイズリダクション効果が得られ、聴感上は、ノイズがなくなります。DTMで作業中に電源も切れなければ(場合によっては、シーケンサーソフトの再起動が必要になります)ボリュームを絞れない(絞っても、PC経由のノイズはそのまま残ります)ノイズに悩まされること無く作業に集中できます。

以下の図は、PCのスペクトラムアナライザソフトでで、ノイズを見たものです。赤の線が音を出しているとき。緑の線は、音を無音時のノイズです。before 直接接続したもの、Afterが、PocketDIを通しています。緑の線のレベルが下がっているのが分かると思います。

2014/04/23

この記事、ちっとも音に関係ないな、と思いつつだけど、実験ネタとして公開しておこうかなと。

かねてから、アルミ板へシルク印刷を、やってみたいなと思っていた。インクのサイトをみると、よりいい仕上げを望むなら焼付け仕上げが必要らしい。大変だなと思いつつも、いつかやってみたかった、というが、動機だって良いじゃないか、と誰にともなく言い訳しながら、実験の準備を始めた。

焼き付けるのだから、なにか、熱を加えるためのメカが必要だ、温度の管理が必要だ。

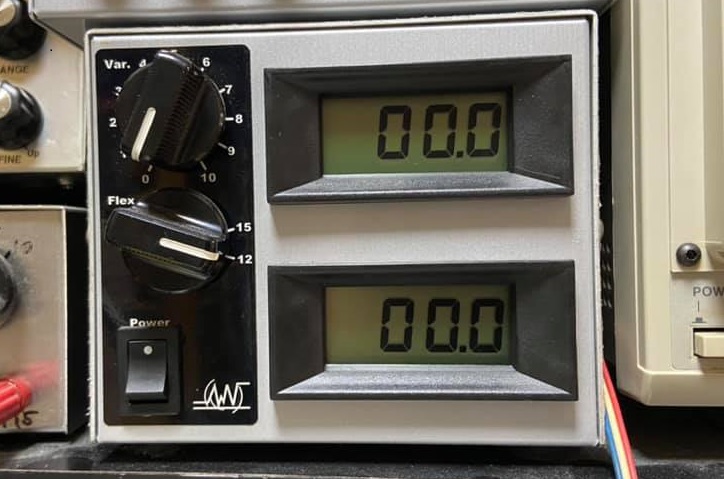

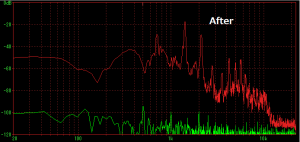

で、家の温度計は秋月のベストセラーキットの温度計。この記事を書いた当時はまだ「ICL7136使用 液晶表示 デジタル温度計キット」として売っていたのだけど、今(2018年夏)はもう別のキットに入れ替わってしまったらしい。大きな液晶が付いたもので、ICL7136という、液晶ドライバーとADコンバーターがセットの素敵なICの組み合わせだった。

回路の温度特性を見るときに、小数点以下1位が出る温度計が欲しかったのだけど、一般には見ないのかなと。他ではあまり手に入らなかったので、「なければ、作ればいいのに。。」と、マリーが小麦粉について語ったがごとく作った、ってことにしておく。キットだけど。

センサーは、CMOSのもので、氷の0度と沸騰しているお湯の100度で校正した。表示は200度までいけるのだけど、日常生活で100度以上の温度を測りたいシーンはほとんど無い。ま、さっきとの気温のずれがどれくらいあるかを数値化するのが狙いなので、あまり絶対精度は気にしていない。

この温度計を手に入れたのは、もう20年ぐらい前だろうか、いまだに現役で使っている。大きめの液晶のディスプレイ気に入ってるからかもしれない。

写真は、数年前に組み立てた、自分用の実験用電源。300mA。スイッチで、12Vと15Vの切り替えをできるにもかかわらず、無駄に、電圧計をつけた。なんか、時間のかかる実験でも、この自作電源装置のスイッチをいれて、12Vという数字を見ると、気合いが入る。

その後、電圧計ではなく電流計にすると、実験に便利かもしれないと思い立ち、パネルメーター用の電源を追加で作ったりで、結構追加の回路が多くなり、何作ってるのかわからなくなった。

実験用電源なので、ついうっかりショートしたりもして。あら、しまったとか思うのだけど、ある日、全く実験が進まないことがあった。どう考えても電源がおかしい。テスターで測ると、12V出ているのだけど、回路に接続すると、動かない。

まるで、高抵抗が挟まっているような感じ、たとえば、「燃えた抵抗とか」。あ、と思ったのだけど、時すでに遅し。直列に入った電流計のセンサーの抵抗が燃えてた。とりあえず、修理したのだけど、今後も同じ問題は発生するに違いない。

何か対策を考えなきゃいけないと思って早や数年。

アマチュアが、実験の中で、テスタで数値を確認しなきゃいけないシーン、実は多くない。恰好をつけて高価(高確度)なテスターを手に入れたんだけど、これがが一番活躍するシーンは、導通チェック。とほほ。で、一番多いのは、電源圧の確認。

だったら、実験電源に電圧計つければいいじゃん。マリーがそう言った事にしておく。

この記事では、実験で測った数値を見ることは無くて、メカに仕込んだ温度で適当にやってくれればOK、というのが狙いだったのだけど、素敵なメーターで温度が表示されたら、気合いが入るかもしれない。

本記事を見た方から、「電位差を調べる際に別途表示用のデジタルマルチメータパネルもありますよ」、と情報をいただいた。そういえば、数年前に、どっかで見たことがあることを思い出して、RSコンポーネンツのサイトをチェックしてみた。

ちょっと高価だが、ものによっては、オフセットが付いたり、表示を変えたり、温度に変換したり、グラフで表示されたり、素敵。

メーカー品にはついていないような機能かもしれない。あえて、そういうメーターもつけて、自作の楽しみを膨らませるのもいいかもしれない。

インク

この実験のインクはこちらのメーカーのものを使う。

どんなもんかと、メール差し上げたら直接お電話を頂いて、色々コンサル頂いた上で、「#1000」というインクを使う事にした。代理店を経由してオーダー。とりあえず、白と黒を手に入れる。白は、黄ばんでしまうらしく、焼きつけは、80度だそうだ。

はんだごての温度!あつーとか思ってたので、ちょっと、拍子抜け。まあ、やすいビニール線の被膜が融け始める温度でもあるわけで、油断はできないとはいえ、カジュアルな実験には最適な温度かなとか。

そんなある日、携帯などの筐体の設計をやられてる方に、色々お話しを伺うチャンスがあったのだけど、焼付けなしでも、結構OKなんだそうだ。そこは、本気出すところじゃないです、といわれてしまった。もっと、気合いを入れるべきところが他にも、あるということらしい。

いつもは実験が終わった頃に、ちゃぶ台、ひっくり返るんだけど、今回、最初からひっくり返されてしまった。

ま、ひっくり返ったちゃぶ台の下から、芽が出る何かもあるかもしれないという希望の元に、実験の準備は進む。とりあえず、最初の目標は、「エポキシ系インクの焼付け用の炉」だけど、最終的には自前リフロー炉とかになったら、おもしろいかもしれない。

で、比較的高温のセンサーとしては、「熱電対」が有名。動作の原理の詳細はリンク参照のこと。秋月電商でも手に入る。「K型熱電対プローブ」で検索すればドンズバなんだけど、「熱電対」で商品を検索すると、いくつかバリエーションもチェックできる。当時のこの素子使うにあたって、コネクタが特殊で手に入らなくて困ったのだけど、変換コネクタも手に入る。さらに、「RSコンポーネンツ」では熱電対の一覧が出てでいろいろ選べる。

K型熱電対と温度のセンシング

熱電対は、温度を電圧に変換する電池のようなもの。1度温度が上がると40.7uV電圧が上がる。デジタルテスターなど、入力インピーダンスが高い電圧計であれば、はんだごて等で250度程度にすれば、10mV 程度出る。電流はほとんど取れないに違いないので、LEDをつけるとかは無理。ただ、ここで見られる温度は、センサーのサキッポで溶接してある2つの金属(理屈では、二つの金属の間には空気が無い状態)を同じ温度にした時に出る電位差と言う事で、周りにある空気の温度(まあ、要するに気温)は無視されている。気温としてセンシングするには、周りの空気の温度も含めての温度として取り出すためには、零接点補正というものが必要。要するに、気温の分を足さないと、気温にはならない。なんと、空気が読めない君なのだ。

計ろうとするものの温度が、1000度とか2000度とかだと、気温の35度ぐらいのズレは誤差のうちになりそうだけど、世の中、すべて熱量的な静止状態に向かって死に続けているのだァ、とか詩的な事を叫ぶまでもなく、常に熱は空気の中に逃げ出す前提で発熱している訳で、周囲の温度としての気温も大事。

相対的とか絶対的ってなんだっけ、とか考え始めちゃうと、基準点をどこに求めるのかとか、ちょっと難しいことにもなりそうだから、ここは気が付かなかったことにする。ま、実験だから、気温程度のズレも、ちょっと気にして置こうかな、ぐらいで、どーよ、とか、なんか、言い訳くさい。

というわけで、熱電対で温度を測るためには、零接点補正のために、別途、気温を測る為のセンサーが必要。

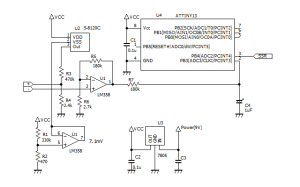

こっちは、はんだごての温度とかにくらべれば、扱いやすい温度で、S8100BなどのCMOSの温度センサーが使える。実際はS-8120Cという型番のセンサーに代替わりしている。これはSMDだけど、リード部品としても使えるように変換基板にハンダづけされたものが秋月で手に入る。

このセンサーの感度は、-8mV/度。K型熱電対の感度は、40.7uV/度だから、これに合わせるために、分圧して足し算する。ミソなのは、温度係数が負なところ。温度が上がると、電圧は下がるので、K型熱電対の出力を逆さにつないで、マイナス方向になるようにする。温度が低いときに、高い電圧が出ていて、それより温度が高くなると、出力電圧が下がる様にして使う。

アナログ部分の検討

さすがに、40.7uVは、100倍しても、4.07mV。はんだごての温度、300度ぐらいがDACで読める電圧ぐらいに変換する必要がありそうだ。

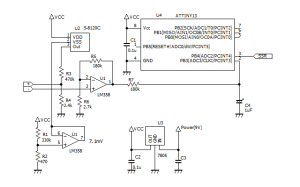

温度の変化で、オーブントースターをオンオフして、トースターの中の温度を一定に保つというのが狙いだから、色々な回路がありそうだけど、ここでは、マイクロプロセッサを使う。

温度の変化は、DACで取り出す。この解像度を10ビットとするなら、1024段階。ATTiny13をプロセッサに使うなら、ADCのリファレンス電圧として1.1Vが使える。

想定する最高の温度差をとりあえず、350度として、それを計測できる最大の電圧差を1.1Vとなる。1024段階だから、温度の解像度は、

- 350(度)/1024(段階)= 0.34度/step

うまくデジタル的な解像度を100%生かすアナログ処理ができれば相当に高感度。指の体温で突いただけでも変化が見られそうだ。

気温の変化も込みで、センサーの出力が、うまく、0Vから、1.1V 程度に収められればいい。

CMOSセンサーの仕様書に寄れば、0度で1.7V 程度、40度1.4Vぐらいこれを470kと2.4kのアッテネーターで1/200程度にするので、補正用のセンサーの想定される出力は、一番寒いとき、8.6mV。暑いとき(40度)で7mV。

K型熱電対が350度程度の変化で出力する電位差は、14.25mV。負の係数で使うので、気温センサーの出力が基準値になり、ここから、14.25mV引いて、0をきらなければOKだけど、若干バイアスをかけないと、7(mV)/0.0407(mV/C)=171.99(C)以上の温度は測れなさそうだ。

センサーの想定される最高の電圧は、思いっきり寒いときのセンサーが0度で、8.6(mV)-0(mV)で8.6(mV)、最大値は、思いっきり暑いときの、40度で、センサーの温度が350度で、7(mV)-14.25=-7.25(mV)。振幅は、15mV、15mVを1.1V にするのだから、ゲインは、73,3倍。オフセット(ADCに入れられるように、マイナスになら無いようにするためのゲタ)は、7.25mV。

というセンシングアンプが作れれば良さそうだ。

センサーのアンプを組み立てて、テスターにつなげて、電圧を見てみる。ま、そこそこの数字が出てきた。

センシングのアナログ回路部分、テスターでの簡単なテストでは、それっぽい数字でてるとはいえ、ゲイン70倍あるし、オペアンプ安いし、オフセットたんまり乗ってるに違いなので、実際には、理屈道理の数字は出てないに違いないと踏んで、温度と数字を実測してみる。

横軸がセンサーの出力の電圧。縦は温度。実際計測したのは、冷凍庫に突っ込んだー18度と、開けっ放しのオーブンにセンサーを入れたり出したりしながら100度ぐらいまで。、残りの部分は、直線になるよう適当にエクセルの数字を書き換えてその辺のデータを捏造。とりあえず、単電源の回路なので、マイナスがでちゃうと、アウト。計測可能な限界範囲を見ておくというのも大事。

単電源オペアンプで0V付近も出ますとはいえ、ホン気にして0Vが出るのを期待しちゃだめ。10mVぐらいで勘弁してやるのが大人の対応。20円のオペアンプにそんなに期待するほうが間違い。ここでは、200度超えたら計測不能になるかもぐらいの余裕が大事。

なんちて、実際、指で触れば、変化するのが見られると思って本気で触ってみたら、ギターのプラグを手で持ったときと同じ、ブー系のノイズがのっちゃって、思った結果はでなかった。ちぇーっ!

チン、してみる。

制御のソフトを書く前に、オーブントースターに火を入れてみる。

アマゾンで、1800円のやつをポチる。(当時買ったやつはもう品切れ、一番安いのは、これ、¥2,556円なり)アマゾンのページにはドコにも出ていないけど、説明書に寄れば、860W。ぜんまい式のタイマーが付いてる。スゲエ熱くなる。まあ、トースターだから焼くのが狙い。これはバラスのヤバイそうだ、と、ドライバーを持つ手が止まった。

いや、タイマーも付いてることだし、電源のオンオフだけうまいこと制御できる電源の延長コード見たいなモノにすれば良いかもしれない。ちょっとヒヨッた。

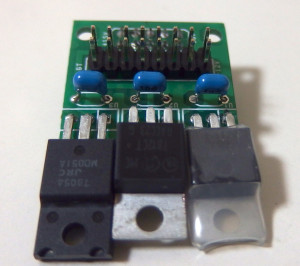

難しそうなところはキットをうまく利用するぞ、と、秋月で、SSRのキット、「ソリッド・ステート・リレー(SSR)キット 25A(20A)タイプ」を手に入れた。

20Aバージョン。8.6Aを制御できれば良いのだから、これで十分だろう。適当な放熱器は必要に違いない。

実際動かしてみて、基本的にオーブントースターには手を入れず、可能な限りそのまま使うことにした。外付けのメカだけで温度制御できればいいなと。SMDのハンダ炉代わりに、ホットプレートをという話も聞いたことあるから、そちらのスジになにかエールを送れればとも思っている。

というわけで、次の買い物アイテムは、電源の延長コード用に8.6A通せる「ACコネクタつきのケーブル。結構高かった。普通のビニールのものは、7A程度らしい。9Aなんて無いだろうな、10Aのものならあるだろうと思ったら、結構無い。なんか、ゴムの燃えにくい素材でできた15A級の物になってしまい、取り回しも楽とはいえない。このプロジェクトで一番高い買い物だったかもしれない。

そういえば、電源スイッチも、もしつけるなら、ちょっと気を使わないとガチっと焼きついてスイッチは切れなくなる。

最近は、LED化が進んでいるとは思うけど、昔のフィラメントの入った電球、スイッチを入れたとたんにパカっと光って切れるのは、電源の投入時に過電流が流れるからだ。

たとえば、真空管のヒーターも同様、電源投入の際、まだ、ヒーターが赤熱してないので、電球全体の抵抗値は低く、電流がたんまり流れる。真っ赤になってくると、良い感じに流れる電流量が規定値に落ち着く。スイッチングタイプのACアダプタで、真空管のヒーターをドライブするとき、額面の数字は足りてるのに、うまく行かないのは、、ヒーターの温まり具合によって、流れる電流が大きく変動してるから。

電球が切れる理屈はわかるのだけど、最後の瞬間を飾っているんだな、と、ツイ思ってしまう。ロマンチストの何が悪いっ!

いや、ロマンチストじゃなくて、ヒーターをバカバカとスイッチングすると言う事は、そのたびに過電流がくるぞと。温度がいい所では、電熱線もそれなりに熱を持っていて、過電流までは行かないのかもしれない。ま、なんにせよ、SSRにはヒートシンクをつけようと決心する。

秋月のキット部品点数も少なく、専用のPCBも付いてるけど、これは使わずに、CPUも乗せるセンサーアンプ基板に部品乗せちゃう手もありそうだ。制御の目玉の素子は、放熱器が必須な感じするし、扱う電流も半端ではないのでキチンと箱に入れるとすると、放熱器をどうケースに固定するかとかもチェック項目になりそう。

配線材も、気をつけないと、流れる電流の熱で皮膜が溶けるかもしれない。

等と問題点を検討しつつも適当にキットを組み立てて、手動で、PID制御をやってみる。

ソフトに何が必要なのか、実際に手で動かしてみた雰囲気はこんな感じ。

ただ、10ビットで取ってもADCそのものの精度はそんなに期待できないと思うべきかもしれない。何しろ相手は、40.7uV。オペアンプのノイズのほうがでかいかもしれない。さらに、最終的に制御するのは、100V数アンペアオーブントースターだ。侮れないぞ。

制御ソフトを書いてみる

Tiny13で、テストも含めて、ADCのソフトを書いてみる。リファレンスは1.1V。10ビットでデータをとりだす。さらに、IO類のクロックを止めて、ローノイズにデータを取り出す、いわゆる「寝てる間に変換しました」モードを試してみる。

基本的に温度を下げるためにはヒーターをきる以外、何もしない。温度を上げるだけ。基本のアルゴリズムはこんな感じ。

- 現在の温度を取る。

- 目標の温度と現在の温度との中間地点の温度を取る。

- 目標の温度より今の温度が高かった場合、なにもしない。(さっき計測した時間分待つ)

- そうでなければ、その温度になるまで、ヒーターを稼動。

- 時間を計り始める。

- 温め始める前の温度と、狙いの温度の中間地点に来たら、時間の計測終了。

- 暖めた分だけの時間を待って、1にもどる。

余熱が強力なので、狙いの温度までは暖めない、というのが工夫したポイント。半分まで温める。コンデンサの放電のアルゴリズムに似てるかもしれないとか、ちょっと思った。オーブントースターのクセに、物理君だなっ!

現在の温度は8回計測して平均してローパスフィルタを掛け、細かい変動を収束させちゃう。

デバッグは、センサーの代わりにトリマーをつけて、適当な数値が着たら(80度ぐらいに相当する、ADCの値が取れたら)ヒーターを止めて、タイマーを指折り数えて、という感じ。妙に牧歌的なソフト。

実際にセンサーをつなげて、SSRを動かしてみたら、狙いの80度を超えてガンガンいっちゃう。あれよあれよという間に、10年以上大事に使ってきた温度計のセンサーが焦げた。ばかーばかー。

ためしにセンサーの出力をオシロで見たら、ものすごいノイズ、というか、波打ってる。ギターアンプに接続したシールドを手で持ったときのブーンと似た系のものだと想像する。

さらに、このノイズ、センサーのケーブルを指で触ったり、にぎったりすると、大きく変動していて、高インピーダンスの回路に何の対策もしないという暴挙に由来するものと想像する。んーまだ、僕には荷の重い回路だったな、とか言いながら、C4を追加。フィルターというより、平滑回路。

狙いの温度周辺で、バガバカとスイッチングを繰り返しながら、それっぽい温度をキープみたいな感じになった。実測で、数度の範囲ではおさまりそうだ。

最終的にはこれを使って、シルク印刷するところで、なにより、インクの焼付けに使う温度が、毎回似たような条件でできるというのが狙い。多くは望まない。これでOKとしよ。

「というわけ」というのも変だけど、実装で、全然違う動作になったり、データが必要だったりな、再現性の低い実験になった。

予備実験は一通り終了。さあ、実際にやってみたという記事も後日書くぞと思ったのが4年前。インクのメーカーにもこんな風にできましたーというレポートを送ろうと思ったきり、何もできてない。

シルク印刷の版をどう作るかとか、スキージをどう使うかとか、手作業の技術的な面のコツなども(もしつかめれば)書きたいなーと思てはいるのだけど、すすまない。

今回、部品の入手について、ある筋から情報をいただいたので、見直してみたりして。切れたリンクをなおしたり、若干手をいれました。(2018年6月追記)

2014/04/12

this is one of MS Extension Module series. It’s simple passive attenuator. This equipment is intended as a not only useing with MS-20mini but also a part of modular synth. Use it to extend your performance wider.

you can use this equipment as ..

- for Mster Fader

- for changing amount of modulations of another module’s CV or Audio input.

- some of this item using with mutiple for Simple mixer

As you know these are just example. this equipment is designed as a part of modular synth so you can use this as same as another modules. Use this in your infinity patching.

There is two color variations for knob. it’s black and white. Let me know which color you want when you put an order.

これは、MS Extension Moduleシリーズの一つです。シンプルなアッテネーターで、MS-20miniとの組み合わせだけでなく、モジューラシンセの一部として、そのパフォーマンスをサポートするためのアイテムとして設計しました。

このアイテムは以下の用途に便利です。

- マスターフェーダーに

- LFOのモジュレーション量を微妙に調整するアッテネーターとして

- 複数をマルチプルでサミングして、簡易ミキサーに

これらはFaderの出番のほんの一部です。モジュラーシンセの一部としても使える前提でデザインされていますので、使い方は、あなたのパッチング次第で無限に広がります。

ツマミには白と黒の2種類を用意しました。ご購入・ご予約の方は、つまみの色をご指定ください。

spec.

- Input :3.5mm mini jack(Mono)

- Output :3.5mm mini jack(Mono)

- Output inpedance : 100k

- Size : W25XH21XD90

2014/04/12

Power tail is AC adapter distributor. you can put some of volcas AC adapter into one.

this product is one of variations of Power Tail and it’s used with Korg’s AC adaptor. If you already have got it then get this variation.(this site does not handle korg’s AC adapter.)

Three output tail has L style plug. You can use this this with three volcas or one volca and one MS-20 mini.

Power tail and Type k has almost same looks and it may make you confuse. the difference is only input plug. So check out closely when you put orders.

Power Tailは、ACアダプタの分岐ボックスです。KorgのVolcaシリーズ、MS-20miniなどのACアダプタをまとめて一つにすることが出来ます。

Power Tailはbeatnic.jpのACアダプタとセットが基本ですが、このバリエーションは、既に、Korgの純正ACアダプタを入手済みの方のためのものです。本製品のほか、Korgの純正ACアダプタを別途御購入ください(当サイトでは、Korgの純正ACアダプタのお取り扱いはありません)

MS-20miniは、何もパッチしない状態で、標準の消費電流は、900mA弱、Volcaシリーズは、それぞれ90mA弱になります。

Korgの純正ACアダプタでは、同時にVolca3台、または、MS-20mini1台+Volca2台まで電源を供給することが出来ます。

出力は、スペースを意識したL字形が3本付いています。このケーブルで同時にVolcaシリーズ3台に電源を供給します。

また、入力の中継ジャックは、Korgの純正ACアダプタを接続します。

PowerTail type K

- input:EIAJ3(outer 4.75mm、inner 1.7mm) 15cm X 1

- output:EIAJ3(same as above) 55cm X 3

- size:W36XH11XD53mm

Volca and MS-20 mini is trade mark of korg Inc.

2014/04/12

Power tail is AC adapter distributor. you can put some of volcas AC adapter into one.

This products is set of beatnic.jp’s AC adapter(9V).

Three output tail has L style plug. You can use this this with three volcas or one volca and one MS-20 mini. If you already have korg’s AC adapter then use another version. it’s ‘Type K’.

Korg’s volca use EIAJ 3 type plugs. it’s based on Japanese industrial standards. but beatnic.jp’s Ac adapter use ‘PL03B’ type plug. (outer 5.5mm, inner 2.1mm) this box convert them.

Their looks are so same as each other, so check out closely when you put orders.

Power Tailは、ACアダプタの分岐ボックスです。KorgのVolcaシリーズ、MS-20miniなどのACアダプタをまとめて一つにすることが出来ます。beatnic.jpのACアダプタ(9V) とセットになります。

MS-20miniは、何もパッチしない状態で、標準の消費電流は、900mA弱、Volcaシリーズは、それぞれ90mA弱になります。

beatnic.jpのACアダプタは、Volcaシリーズ3台を動かすのに十分な容量があります。また、MS-20miniを加える場合は他にVolcaシリーズは1台がお勧めです。

出力は、スペースを意識したL字形が3本付いています。このケーブルでVolcaシリーズ3台にまとめて電源の供給が出来ます。

また、入力の中継ジャックにはbeatnic.jpのACアダプタ用のほか、KorgのVolca用のACアダプタの用のバリエーションもあります。

KorgのVolcaシリーズのACアダプタのジャックは、直流低電圧用・極性統一型のEIAJ3という規格のプラグが合うように作られています。EIAJは最近の日本の国内の基準規格でが、beatnic.jpのACアダプタは、PL03B(外径5.5mm、内径2.1mm)のプラグが使われていますので、このプラグの形状の変換をします。

入力プラグの形状はそっくりなので、外見だけでは見分けがつきにくく、勘違いすることもありますので、製品とオーダー番号をよく確認の上オーダーください。

AC adapter for power tail

PowerTail

- input:PL03B(outer 5.5mm、inner 2.1mm)15cm X 1

- output:EIAJ3(outer 4.75mm、inner 1.7mm) 55cm X 3

- size:W36XH11XD53mm

AC ADAPTER

- input:100V-240V

- output:9V 2.0A

- size: W45xH55xD28mm

Volca and MS-20 mini is tread mark of Korg inc.

2014/04/11

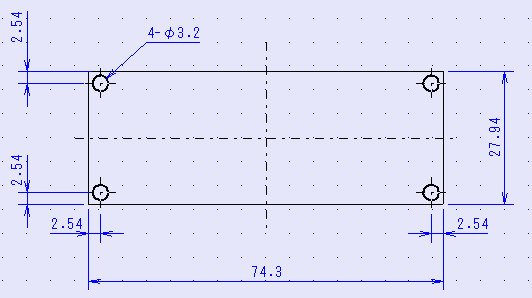

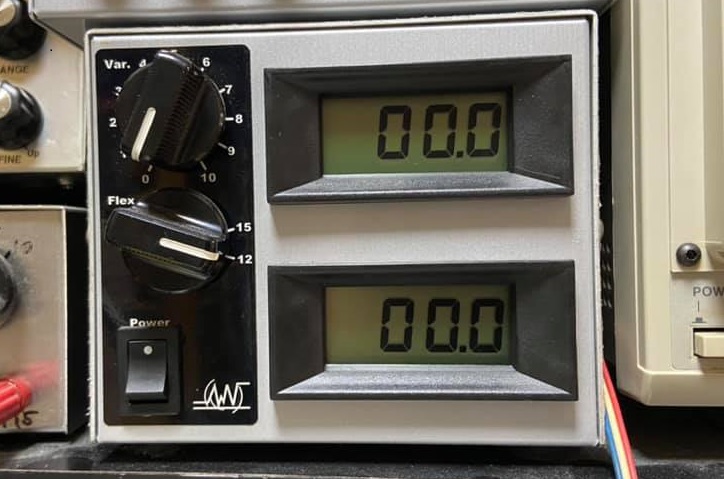

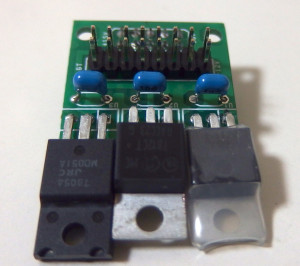

This small option board is for DIY power source.

it’s ready made item and there is no need to soldering to use. You buy it then you can use it.

DIY power source come with 10 pin connectors. it provide +12V, GND and -12V. but this option board provid also +5V. it’s starndard 16 pin Euro Rack power line conncetor can be connected with this directly.

a single module that you get newly but you want it test before put it in your rack, that’s the time for this board. You can provid power source. to your single module.

you can get noise source as audio source for test from DIY power source, also. It’s getting to be your simple work bench.

このオプションボードも完成品です。ハンダづけの必要はありません。手に入れればそのまま使えます。

DIY power source は、10ピンのコネクタと一緒に出荷されます。これは、12V、GNDそして、-12V が取り出せます。このオプションボードを使うことでさらに、5Vも取り出すことが出来ます。元の10ピンのコネクタを、ユーロラックの電源コネクタのスタンダードな仕様の16ピンの出力コネクタに変換します。

新しく手に入れたモジュールをラックに納める前に単体でテストしたいような場合にお使いいただけるように用意しました。

DIY power source からはテストに使うオーディオソースとしてノイズも取り出すことが出来ます。この製品はあなたの実験室に必須アイテムになるでしょう。

option for power board

2014/04/11

This is power source module that can provide +/-12V 200mA. Input source is from12 to 24V DC. Over 6W type is recommended.

This module have double deck structure. you can get clean 12V that suit for analog based projects. Removing upper board then you can get +/-15V. there should be a little bits noisy but you can use it for almost every projects.

You can use this module as general use. but this module had been intended to use for DIY Synth of Depfer.

Doepfer’s DIY Synth have all the element of analog syhtn. it includes 1VCO, 1VCF, 1VCA, 1EG and 1LFO on single board.

By connecting pots, jacks and switchs with wire to the board, you can construct your own orignal synth for yourself.

But this board don’t have one module that you need for your original synth.

It’s noise generator.

So I add it to my power source module. It’s made by most simple but fully analog process. Enjoy it!

この製品は、+/-12V 200mAの電源ユニットです。ソースは、12V-24VのACアダプタを使います。6W以上の出力のACアダプタがお勧めです。(12Vなら、500mA、15V なら400mA 、24Vなら、250mAとなります)

モジュールは2階建て構造になっており、12Vで使う場合にはアナログ信号を扱うプロジェクトにに十分な品質です。また、上のボードをはずすことによって+/-15Vの電源としても使うことが出来ます。若干ノイジーになりますが、大抵のアプリケーションにマッチします。

この製品は、汎用の電源として使うことができますが、本当は、DepferのDIY Synth合わせて使いやすいように設計されています。

これは、1VCO、1VCF、1VCA、1EG、1LFO、アナログシンセの要素一通りすべてを一つのボードに乗せた物です。製品はボードのみで供給されており、このボードを手に入れて、マニュアルにしたがって、ボリュームやスイッチを追加して自分の好きなシンセを構成することができます。このボードと合わせて使うことをイメージして設計しました。DepferのDIY Synthは優れたボードなのですが、自分のシンセを構成し様と思った時、だれもが、ぜひ欲しいと思うモジュールが一つ足りません。それが、ノイズジェネレーターです。そこで、この電源ボードは、簡易型ではありますが、フルアナログプロセスのノイズジェネレーターを載せました。

汎用として使う場合には、テスト用の音源としてノイズが欲しいときにも使うことが出来ます。

The first LOT Campaign

最初のロットに限り、1セットに1つ、15V400mA(6W) のACアダプタをプレゼントします。数に限りがありますので、お早めにオーダーください。

For the 1 order for the first lots, there is 1 give away AC adaptor. It’s 15V/400mA(6W). if you 2 order, then you get 2 AC adaptor. and … Anyway it’s limited offer. order in a hurry, please !

2014/04/11

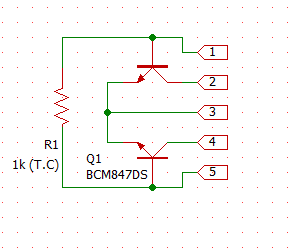

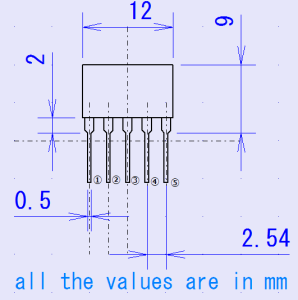

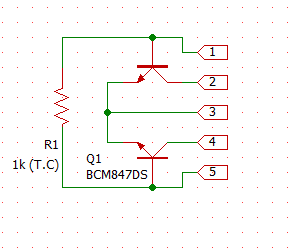

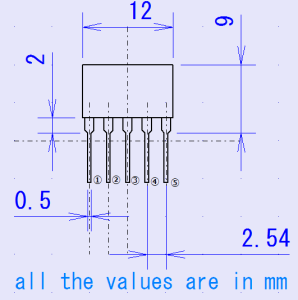

This is emittor commoned matched pair NPN transistor module. this module has pair of NPN transistor that have excellent pair characteristics.

This module is designed to make your experiments easy. Use it on your bread board. You can use it for your original projects, of course

this module used for beatnic.jp’s products also.

This pair characteristics are good for VCA or VCF. You can use this module at everywhere of analog synth circuits.

#501 has no Temperature compensation resistor. you can add it outside of this module.

If you need it, choose

#500

If you need PNP matched pair module, check out

#504 Matched Pair PNP module or

#503 Matched Pair PNP module with T.C also.

pin structure is designed as pin compatible with Japanese old good pair transistors like 2SC3381, 2SC5168 or 2SC1583.

main parameter is just like below.

これは、エミッタコモンのマッチドペアトランジスタモジュールです。このモジュールには、特性の良く揃ったトランジスタが二つ乗っています。

これは、ブレッドボードなどでの実験を簡単にするために作りましたが、もちろん、ご自身のプロジェクトの中に組み込んで使う事も出来ます。

揃ったペア特性はVCAやVCFに最適です。アナログシンセの回路のさまざまな場所で使えます。

#501は、温度補償抵抗を内蔵しません。温度補償抵抗が必要なら、

こちらを選択してください。

ピン配置は、古い日本の有名なペアトランジスタ(2SC3381、2SC5168、2SC1583)等と同じになっています。

主な特性は以下の通りです。

また、PNPのマッチドペアモジュールは

こちら、温度補償抵抗内蔵モジュールは

こちらになります。

| symbole |

Parameter |

Min |

Typ |

Max |

Unit |

| VCEO |

collector-emitter voltage |

– |

– |

45 |

V |

| IC |

collector current |

– |

– |

100 |

mA |

| hFE |

DC current gain |

200 |

290 |

450 |

|

| hFE conditions : VCE= 5V / IC2mA |

schematics

Comparison of pair characteristic.

The difference of VEB between two device (|VEB1-VEB2| )

ペア特性の比較

二つのトランジスタの VEB の特性 (|VEB1-VEB2| )

| Parts name |

Min |

Typ |

Max |

conditions |

| 2SC5168 |

– |

1 |

10 |

VCE= 6V / IC1mA |

| 2SC1583 |

– |

1 |

10 |

VCE= 6V / IC1mA |

| 2SC3381 |

0 |

– |

10 |

VCE= 6V / IC2mA |

| Matched Piar Module |

– |

– |

2 |

VCE= 5V / IC2mA |

units: mV

The deffernce of hFE between two device (hFE1 / hFE2 )

二つのトランジスタの hFE の特性 (hFE1 / hFE2 )

| Parts name |

Min |

Typ |

Max |

conditions |

| 2SC5168 |

0.8 |

0.98 |

1 |

VCE= 6V / IC1mA |

| 2SC1583 |

0.8 |

0.98 |

1 |

VCE= 6V / IC1mA |

| 2SC3381 |

0.9 |

– |

1 |

VCE= 6V / IC2mA |

| Matched Piar Module |

0.9 |

1 |

– |

VCE= 5V / IC2mA |